Popkultur

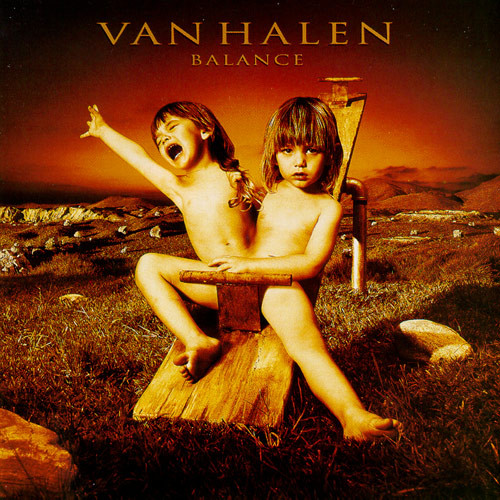

Zeitsprung: Am 24.1.1995 veröffentlichen Van Halen ihr letztes Album mit Sammy Hagar: „Balance“.

Anekdoten, Jubiläen und wilde Geschichten: Was an diesem Tag in der Welt der Musik passiert ist, lest ihr täglich in unserem Zeitsprung. Heute: 24.1.1995.

von Christof Leim

Am 24. Januar 1995 erscheint die vierte Van-Halen-Scheibe mit Sammy Hagar am Mikro. Wie schon die drei Alben zuvor landet Balance ohne Umwege auf Platz Eins der US-Charts, unbeeindruckt von der Popularität des Grunge. Leider sollte Balance aber auch die letzte Platte von Sammy mit den Van-Halen-Brüdern bleiben. Blicken wir zurück auf ein nicht ganz gewöhnliches Werk der amerikanischen Hard-Rock-Institution.

Hört euch Balance hier an, während ihr weiterlest:

1995 weht ein neuer Wind: Die Welt des Rock hat sich weitergedreht, coole Bands wie Alice In Chains und Nirvana dominieren mit düsteren Sounds die Szene und bilden die Antithese zu den hedonistischen Siebzigern und Achtzigern. Einer Institution wie Van Halen, groß geworden in genau diesen Zeiten, macht das jedoch nicht viel aus. Das neue Album Balance, auf das die Fans vier Jahre warten mussten, marschiert an die Spitze der Hitparade, enthält fünf erfolgreiche Singles und verkauft sich sogar besser als der Vorgänger For Unlawful Carnal Knowledge.

Gleichbleibender Stil

Ihren Stil haben Van Halen nicht groß geändert, doch es lässt sich nicht leugnen, dass die Songs ernster klingen und ja, vielleicht sogar ein bisschen düsterer. Zumindest erinnern der Opener The Seventh Seal und die Single Don’t Tell Me (What Love Can Do) von der Stimmung her auffällig wenig an die sonnendurchfluteten Partysongs von einst.

Von Zeitgeistanpassung will Gitarrengott Eddie Van Halen allerdings nichts wissen und sagt in einem Interview mit Guitar International: „Wir haben immer unser Ding gemacht und es soweit gebracht, wie wir konnten, egal, was gerade im Radio lief. Unseren Plattenvertrag haben wir während Punk und Disco bekommen, jetzt gibt es eben Rap und Grunge. Wie ich Songs schreibe, hat sich nie geändert. Ich spiele, was mir gefällt.“ Und natürlich klingen Van Halen immer noch nach Van Halen, aber die vier kalifornischen Rockstars sind Mitte der Neunziger um die 40 und werden womöglich langsam erwachsen. Vielleicht wirkt Balance deshalb auch einfach nur reifer. Eddies Instrument hat dabei einen offeneren Sound als früher, man könnte sagen: mehr Fläche als Brett. Natürlich kann der Meister immer noch sämtlicher Gitarrenkonkurrenz zeigen, wo der Klampfenhammer hängt, aber meistens spielt er vor allem songdienlich und kreativ.

Entspannt zum vierten Nummer-eins-Album in Folge: Van Halen auf der Rückseite von Balance.

MTV sperrt das Video

Zu den Höhepunkten gehören die mystische Eröffnungsnummer The Seventh Seal mit Mönchsgesang-Intro, die dramatische Ballade Not Enough (mit Background-Vocals von Steve Lukather) und das flotte Spaßlied Amsterdam. In dem geht es unter anderem um in den Niederlanden erlaubte Kräuterzigaretten, was MTV dazu bewegt, das Video abzulehnen. Ach Gottchen. Für das Zwischenspiel Strung Out fummelt Eddie mit Essbesteck im Inneren eines Pianos herum, auf Big Fat Money lässt er die schnellen Riffs wie früher fliegen, und mit Can’t Stop Lovin’ You landen die Herren sogar einen lupenreinen Pophit. Der Titel des Instrumentals Baluchiterium schließlich ist der lateinische Name eines Urzeit-Mammuts, womit sich ein Kreis schließt: In ihren frühen Tagen hießen Van Halen noch Mammoth.

Im März 1995 geht es mit den neuen Songs auf die Straße, doch leider sind die Van Halen-Brüder gesundheitlich angeschlagen: Eddie hat massive Probleme mit der Hüfte, Trommler Alex muss wegen angeknackster Wirbelsäule eine Halskrause tragen. Die Konzertreise heißt deshalb Ambulance Tour. Mehrere Shows werden mitgeschnitten und im Bezahlfernsehen ausgestrahlt. Die ganze Show taucht irgendwann im Internet auf, eine geplante Veröffentlichung als Homevideo fällt ins Wasser.

Es ist nicht alles gold was glänzt

Nummer-Eins-Album, Welttour, fette Singles, volle Hallen – läuft also bei Van Halen? Leider nicht. Schon während der Aufnahme herrscht dicke Luft zwischen Sammy auf der einen sowie Eddie und Alex auf der anderen Seite. Als Songwriter sind sie ständig gegensätzlicher Meinung, zudem gibt es Streit wegen eines neuen Managers, der zufällig auch der Schwager von Alex Van Halen ist. Eddie gibt später im Magazin Guitar World zu Protokoll: „Seit ich am 2. Oktober 1994 mit dem Trinken aufgehört habe, schwelten eine ganze Reihe Konflikte zwischen unserem Manager Ray Danniels, Sammy und der Band. Irgendwann wurde es so schlimm, dass ich sogar wieder mit Saufen angefangen habe.“ Autsch. Am 16. Juni 1996 kommt es folglich zu einem ernsten Telefonat zwischen Eddie und Sammy, und das Mark-II-Line-up von Van Halen ist Geschichte. Mindestens in kreativer Hinsicht sollte sich die Band davon nicht mehr erholen.

Du willst nichts mehr in der Rockwelt verpassen? Melde dich hier für unseren Newsletter an und werde regelmäßig von uns über die wichtigsten Neuigkeiten, die spannendsten Geschichten sowie die besten Veröffentlichungen und Aktionen informiert!

Zeitsprung: Am 24.3.1986 triumphieren Van Halen mit neuem Sänger und „5150“.