Popkultur

„Wir sind eine wunderbare Symbiose“: Yello im Interview zu ihrem neuen Album „Point“

Boris Blank und Dieter Meier sind ein perfekt eingespieltes Team – und zwar eines, das ganz offensichtlich immer noch großen Spaß an der Arbeit hat. Auch an der Arbeit miteinander. Die Rollen dabei sind seit vielen Jahrzehnten klar verteilt: Blank ist der Soundtüftler beziehungsweise der Klangmaler, der die Stücke (die Meier gerne als Kurzfilme bezeichnet) in seinem Studio erschafft – durch Experiment und Überarbeitung. Auf der anderen Seite steht Dieter Meier, Entrepreneur, Lebemann, Abenteurer und bei Yello mehr Stimmkünstler als Sänger im eigentlichen Sinn – der sich von Blanks Klangebilde inspirieren lässt und diese mit oft legendären Hooklines versieht. Wie gut das immer noch funktioniert, zeigt das neue Album der legendären Band aus der Schweiz. Point heißt es und zeigt Yello in gewohnter Hochform – wie schon die vorab veröffentlichte Single Waba Duba eindrucksvoll zeigte.

von Markus Brandstetter

Wir trafen Boris Blank und Dieter Meier zum Gespräch in Berlin – und plauderten mit ihnen über ihr neues Album, Experimente im Klanglabor, ihre Aktivitäten im Corona-Lockdown und, natürlich: über patentierte Verfahren zur Kakaobohnen-Kaltextraktion.

Hier könnt ihr Point hören:

Herr Blank, wie sieht bei Ihnen ein typischer Tag im Klanglabor aus?

Blank: Das ist ganz einfach: Zeitpunkt meines Eintreffens – 9:03 Uhr! Spaß beiseite … Ich bin ein Mensch, der gerne am Tag arbeitet. Ich fange meist so um neun, halb zehn Uhr vormittags an. Ich arbeite den ganzen Tag – und das am besten ganz alleine und ohne Unterbrechung. Wenn ich weiß, ich habe um elf Uhr einen Zahnreinigungstermin, dann ist der ganze Tag für mich unterbrochen. Dann komme ich nicht mehr in Fahrt, in die Stimmung, um kreativ zu wirken.

Wie viel Prozent sind in Ihrem täglichen Schaffensprozess Experiment – und wie viel Prozent konkretes Ausarbeiten? Kann man das überhaupt trennen?

Blank: Das kann man sehr gut trennen. Das eine ist der kreative Teil – der verläuft auch ganz unterschiedlich. Wenn man eine Idee im Kopf hat, kann das ganz schnell gehen und man sagt: „Das kann ich direkt so lassen”. Bei manchen Stücken dauert es länger, da gehe ich wie ein Maler bei einem Bild vor. Der hat dreißig, vierzig, fünfzig Bilder in seinem Atelier, die unfertig sind – und er malt immer weiter, bis etwas entsteht, das tatsächlich eine Form hat. Dem folgt er, bis ein Bild entsteht. Das kann ganz verschieden lange dauern. Es kann eine Woche dauern, es gibt aber auch ein Stück, da habe ich einen Monat lang immer wieder Hand angelegt. Wenn die Ideen nicht spontan kommen, lege ich das weg und mache dann weiter, wenn ich finde, dass es der richtige Zeitpunkt dafür ist. Das andere ist auch ein administrativer Arbeitsprozess, der nicht nur schöpferisch ist. Diese Frequenzen zu trennen, so dass das ganze Gebilde der Musik transparent wird, diese Interferenzen zwischen Bass und anderen Frequenzen ausgewogen eliminiert werden – das ist dann die Arbeit, die tatsächlich viel Aufwand kostet – aber nicht besonders viel Spaß macht, weil keine Kreativität damit verbunden ist.

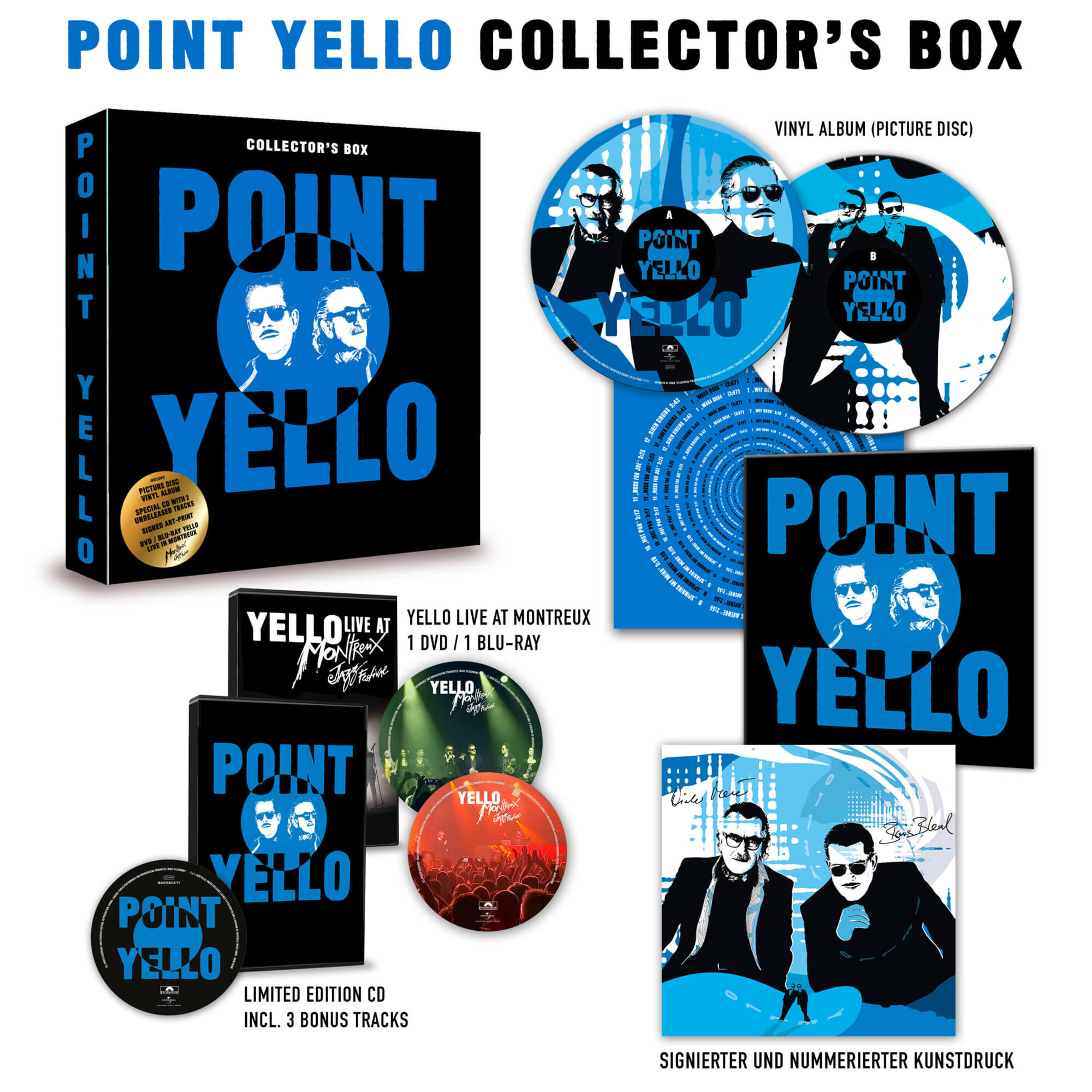

Jetzt in unserem Store erhältlich:

Herr Meier, ab wann kommen Sie ins Spiel? Wann treffen Sie im Studio ein?

Meier: Ich komme dann ins Studio, wenn Boris mich fragt. Ich möchte kein Bedrängnis sein für Boris, der ja seinen Rhythmus und seine Zeit braucht. Wenn es soweit ist, dass ein paar Bilder fertig oder fast fertig sind, dann werde ich eingeladen, sie mir anzuhören. Ich habe sie meist vorher nie gehört. Dann ist es meine Arbeit, in diese Bilder hineinzuspringen, hineinzuhechten. Meistens lässt mich Boris erstmal alleine. Ich bin dann ein absolut Unfähiger, der in sich selbst irgendeinen Anhaltspunkt sucht, sich in dieses Stück irgendwie hineinzuziehen. Manchmal dauert das eine Stunde, dass ich das endlos in einem nicht existierenden Dialekt vor mich her singe. Plötzlich erscheint da ein kleiner Satz, dann schon auf Englisch, der dieses Stück schon repräsentiert. Aus diesem einen Satz entwickele ich dann die Figur. Ich bin ja nicht nur eine Figur, ich bin ja ein Darsteller in den Klangbildern von Blank. So entsteht der ganze Song, der eine bestimmte Stimmung hat, die eben dem entspricht, was Boris gemacht hat. Für mich sind seine Klangbilder wie ein Film. Eine Filmmusik, nur gibt es keinen Film dazu. Deshalb inspiriert mich das so – denn ich sehe immer nach kurze Zeit eine kleine Beobachtung, eine Szene in einem Film.

Sie lassen also keine externe Inspiration zu?

Meier: Das kann man so sagen. Es würde mir nie in den Sinn kommen, die Sachen irgendwohin mitzunehmen und sie mir anzuhören. Es findet alles im Studio statt. Es geht auch meistens ziemlich zügig, dass mir etwas einfällt. Wenn erstmal eine erste Struktur da ist, dann arbeiten wir sehr eng zusammen. Dann ist Boris sozusagen der Produzent meiner Lyrics, meiner Stimme, meines Rhythmus. Das ist dann wieder sehr symbiotisch.

Wann begannen denn die Aufnahmen für das neue Album Point?

Blank: Das hat keinen Anfang in dem Sinne. Ich arbeite wie ein Maler, der viele Bilder gleichzeitig im Atelier stehen hat. Da gibt es auch jetzt etwa 120 Stücke, die unfertig sind. Einige sind weitgehend fertig, andere weisen erst ein paar Strukturen vor. Ich arbeite nach Gefühl: Irgendwann komme ich bei einem Stück nicht mehr weiter, dann stelle ich das weg, vernünftigerweise. Irgendwann nehme ich es mir wieder vor, weil ich es aus einer anderen Perspektive heraus hören möchte. Plötzlich geht ein Licht auf und ich weiß genau, wie es weitergeht – und ich kann plötzlich den Faden weiterziehen. Und dann, wenn vielleicht zwanzig Stücke in der näheren Auswahl stehen, dann kommen die in eine Ausstellung – also auf ein Album, eine CD – die dann eben einen Namen wie Point bekommt und ein neues Produkt darstellt.

Als erste Single haben sie Waba Duba veröffentlicht.

Meier: Waba Duba ist eine Erfindung von Boris, ganz typisch für ihn. Er macht oft mit seiner Stimme Klanggebilde, die dadaistisch und nicht interpretierbar sind. Es geht nur um diesen Sound, Waba Duba. Das Video hat Boris ganz alleine gemacht, eine neue Dimension für ihn: Dass er unglaublich gute, inspirierte Videos ganz alleine macht – er macht sogar die Schnitte. Das ist sehr gut gelungen.

Blank: Das hat sich ergeben. Ich weiß noch, wie wir das vor der Corona-Zeit vor dem Bluescreen gedreht haben. Damals war das in Ansätzen vorhanden, aber dann ging es wirklich los. Ich habe mich zuhause isoliert und mir das Bildschnittprogramm autodidaktisch beigebracht – und viel Freude damit gehabt, das zu schneiden.

War die Zeit des Lockdowns für Sie produktiv – oder angenehm?

Meier: Ja, sehr. Ich bin sonst ja die ganze Zeit unterwegs und habe gelernt, dass ich gar nicht immer überall sein muss. Das hat dazu geführt, dass ich eine wirkliche Entschleunigung erlebt habe. Und sogar Langeweile. Ich habe es zustande gebracht, ein Buch, an dem ich schon lange herumarbeite mal wieder hervorzukramen, es zu gliedern und weiterzuentwickeln. Es klingt fast zynisch, aber für mich war das eine positive Zeit.

Blank: Für mich auch. Zumal: Man konnte auf den Himmel schauen und da waren keine Flugzeuge zu sehen. Der Verkehr in Zürich ist fast stillgestanden, es gab fast keine Autos mehr. Das einzige, zu dem man sich überwinden musste, war das Einkaufen. Sonst war das eine sehr entspannte Zeit, die uns hoffentlich viel lehren wird. Wie wir mit der Umwelt und der ganzen Idee von Konsum umgehen sollen. Vielleicht gibt es jetzt ja einen Break. Dieter glaubt nicht daran, und wahrscheinlich hat er recht: Dass, wenn diese Pandemie vorbei ist – und die geht hundertprozentig vorbei – alles wieder so sein wird, wie es war. Man sieht das ja jetzt schon: Als die Ferien losgingen, da war Tegel voll. 7000 Leute jeden Tag flogen nach Mallorca. Man kann das gar nicht stoppen. Das System, in dem wir leben, funktioniert wahrscheinlich nur so.

Meier: Das ganze System des sogenannten Kapitalismus ist ja auf einer einzigen Aussage aufgebaut. Es geht nur um die Rentabilität des Kapitals, alles andere wird niedergemacht. Bis wir keine Luft mehr kriegen, wird da weitergewurschtelt. Sobald das wieder vorbei ist, geht alles back to normal.

Wenn man sich durch Ihren Backkatalog hört, fällt auf, dass auch ältere Stücke gut gealtert sind. Das ist ja gerade bei vorausdenkender Musik nicht immer der Fall. Woran glauben Sie liegt das?

Blank: Ich habe das durch meine Tochter erlebt. Als sie größer wurde, wollte sie die ganze Musik hören, die wir so gemacht haben. Ich musste tatsächlich konstatieren, dass nur wenige Stücke zeitgebunden sind oder mir einfach nicht mehr gefallen. Aber den Großteil kann man auch heute noch hören. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich denke, es hat mit der Art der Entstehung zu tun. Damit, dass ich nicht nach Trends schaue. Ich mache das, woran ich Spaß habe. Die Entstehung des Stücks ist immer dieselbe. Ich bastle irgendwas – und habe Freude, wenn das steht und wenn da und dort noch was dazu kommt. Irgendwann findet etwas statt, das eine Kontur aufbaut – und durch diese Kontur sehe ich, wohin es gehen könnte. Ich überrasche mich damit oft selber. Außerdem glaube ich, dass ich als Jäger und Sammler immer wieder gerne Neues suche — und das was ich gesammelt habe, habe ich ja schon. Ich will immer wieder etwas Neues sehen. Vielleicht ist es das, was die Zeit zum stehen bringt. Ich weiß es nicht.

Meier: Ganz wichtig: Die Schaffensweise von Boris ist es, nicht nach links und nicht rechts zu schauen. Das ist sein Ding. Zweitens, dass er nicht mit einem kompositorischen Konzept reingeht. Die Musik entsteht vielmehr im Entstehen. Das ist auch diese Frische: Dass es nicht niedergeschrieben ist und dann wird es im Studio aufgenommen. Jeder Klang, jedes Klangbild von Boris ist eine Überraschung. Das macht das auch so frisch: Dass es eben nicht pragmatisch ist, sondern völlig offen, wie Boris arbeitet. Es ist kein Konzept dahinter, dass dies und jenes herangeochst werden muss. Es ist das Spiel in der Konversation des Erfinders mit seinen Klängen.

Stimmt es, dass Sie von Ihrem Hit Bostich anfangs gar nicht so überzeugt waren und überredet werden mussten?

Blank: Es wurde in Abwesenheit von mir eingesungen von Dieter. Am Anfang war ich von diesem Stakkato ein bisschen befremdet. Dieses Eintönige, das am Schluss das Genialste überhaupt war an dem Stück. Der Song an sich war sicher auch lustig und elektronisch fiebernd – aber die Stimme, das kann man sagen, war daran das Signifikante und das, was das Stück ikonisch gemacht hat.

Meier: Damals hatte man noch diese Tonbänder. Weil Boris so vielfältige Musik macht, brauchte er das ganze Band. Für mich war dann nur noch eine Spur übrig, nicht mal Stereo – nur eine einzige Spur. Wenn man etwas neu machen oder verbessern musste, dann musste man das löschen, weil es nur noch eine Spur gab.

Blank: Es waren insgesamt ja nur 24 Spuren, am Anfang ja überhaupt nur 16.

Meier: Dann meinte Boris: „Gut, wenn ihr das stehen lassen wollt …“. Normalerweise sollten sich Ingenieure ja nicht äußern, weil sie ja eher Techniker sind – aber der Ingenieur, den wir damals hatten, meinte auch, dass das sehr lustig und einmalig sei und dass er das nicht löschen würde. Boris meinte: „Gut, wenn ihr das nicht löschen wollt, dann geh ich jetzt nach Hause“. Er hat sich eine Kassette davon gezogen und hat das verschiedenen Leuten vorgespielt. Die fanden das alle irgendwie interessant – und so hat das überhaupt überlebt.

Blank: Heute haben wir bis zu 150 Spuren … und mehr. Da hat Dieter schon allein 40, 50 Spuren. Ich erinnere mich gerne an die eine Spur, Dieter (lacht). Das war viel weniger Arbeit. Heute noch: Wenn ich das Magnetband höre, da ist die Stimme drauf – wie sie war. Ganz ungeschnitten. Da war die Stimme noch etwas höher.

Meier: Mit dem Alter kriegt man eine tiefere Stimme, die mir sehr gelegen kommt. Die hört man zum ersten Mal schon auf Oh yeah, wo diese tiefe Stimme zum Einsatz kommt.

Auf dem neuen Album klingen Sie über manche Strecken beinahe wie Leonard Cohen – Sie wären ein hervorragender Crooner.

Meier: Ja, Cohen hatte eine ähnliche Stimme. Crooner … Vielleicht werde ich ja im Alter ein richtiger Crooner. Ich habe im Witz ja immer gesagt: Mein Ziel ist, dass ich mit Achtzig in Las Vegas auftrete – als die Schweizer Antwort auf Liberace!

Bei Yello hat man stets den Eindruck, dass Sie nicht nur als Einzelpersonen an der Musik großen Spaß haben, sondern auch an der Arbeit miteinander. Was ist das Geheimnis einer so langen kreativen Partnerschaft?

Blank: Ich glaube, Sie haben es eben erwähnt: Spaß muss sein. Das ist das A und O. Dieses beharrliche Ereifern, bis etwas da ist, mit dem man sich selbst überrascht. Ein Gelingen, das einen in das Stück hineinführt – und das Stück als ganzes entstehen lässt. Das ist immer wieder ein unglaublich schönes Gefühl und auch etwas, das Spaß macht. Ernsthaften Spaß meine ich. Und wenn Dieter hinzukommt, wird es noch lustiger. Wir haben beide einen ähnlichen Humor, wir sind beide große Ironiker. Kann man das sagen, Ironiker?

Meier: Selbstironiker. Wir können viel über uns selbst lachen – und den ganzen Irrsinn.

Blank: Wir sitzen außerdem nicht die ganze Zeit zusammen wie eine Band, die alles demokratisch einübt und am Schluss ist es ein Konglomerat von Kompromissen. Wir haben dieses Verhältnis nicht. Dieter ist lange Zeit weg. Wenn er kommt, passiert was, dann arbeiten wir zusammen. Wenn er wieder geht, ist es auch gut. Dann habe ich eben Zeit, in meiner fast schon meditativen Arbeitsweise weiterzuarbeiten. Ich brauche die Ruhe, um zu arbeiten. Das ist wahrscheinlich unser Geheimnis, wenn man es so will. Außerdem kennen wir uns gut und wissen, wo unsere Toleranzgrenzen liegen.

Meier: Wir sind eine wunderbare Symbiose. Boris ist ein Mensch, der in der Musik lebt. Das ist das Einzige, was ihn wirklich begeistert und ihn vollständig eintauchen lässt. Bei mir ist das durchaus eher casual. Deswegen macht es mich auch nicht verrückt, wenn ich mal drei Jahre nicht im Studio bin. Dass ich warten kann, macht es für uns beide erträglich. Wenn ich es dann mache, dann fällt mir das meistens zu. Es beginnt mit null, irgendwann ist ein kleiner, feiner Faden da. Es fliegt mir schnell zu, aber es fliegt schnell weg. Weil ich es nicht wirklich geübt hatte. Wenn ich soweit bin, dass wir eine Aufnahme machen, dauert es vielleicht zwei, drei Stunden, wenn die Lyrics und die Melodie da ist. Es geht alles sehr, sehr schnell – auch wegen Boris, der mich als Produzent da durchführt. Er ist sozusagen ein Filmregisseur und ich bin ein Schauspieler.

Was sind Ihre Pläne für die nächste Zeit?

Meier: Ich habe viele wirtschaftliche Pläne. Ich habe ein neues Verfahren entwickelt für die Kaltextraktion der Kakaobohne – da brauchst du praktisch keinen Zucker mehr, weil du mit der Kaltextraktion den Geschmack nicht kaputt machst. Das ist mittlerweile ein großer Fabrikbau, den ich da hinstelle. Mal schauen, wie die Welt darauf reagiert. Das Zuckerproblem ist ja ein großes Problem — das somit wegfallen würde. In Milchschokolade ist ja 55 bis 60 Prozent Kristallzucker drin. Zucker ist die größte Seuche der Welt, schlimmer als Alkohol und alle anderen Drogen zusammen. Bei meinem Verfahren sind vielleicht noch sechs, sieben Prozent Zucker drin, eine praktisch irrelevante Menge. Was mich sonst bewegt: Dass ich Portraitbücher geschrieben habe, dass ich einen Film machen will, der in Buenos Aires spielt, wo ich ja viel bin. Ein vielfältiges Programm, ich weiß aber nicht, wie es dann tatsächlich auf mich zukommt. Ich lasse es immer auf mich zukommen – überlasse es dem Zufall, wie es entsteht. Ich bin keiner, der alles durchdrücken muss.

Blank: Nicht unähnlich wie meine Musik. Es entsteht einfach irgendwie.

Meier: Es fällt mir irgendwie zu. Was ich sehr gerne mache, sind Filme. Wenn du Filme machst, ist das das Ende des Zweifels. Du stehst am Filmset und musst Entscheidungen treffen. Du kannst dich nicht dauernd fragen : „ Könnte man das noch?”. Die Zweiflerei bei meiner Schreiberei, die macht mich halb wahnsinnig! Beim Filmset musst du dich entscheiden. So, wie wenn du sagst: Ich gehe jetzt mit diesem Segelschiff über den Atlantik. Du segelst, der Wind bläst und du hoffst, dass du gut durchkommst. Deswegen liebe ich Film so. Schauen wir mal, was da rauskommt.

Sklaven, Stalker, Suizid: Das steckt wirklich hinter unseren Lieblingssongs!